|

La

tonalité, le mode, l'armature

|

La tonalité

: C'est donc à la lecture d'une partition ou l'on va determiner comment lire les notes contenues dans les mesures et aussi determiner dans quelle tonalité est le morceau (voir ci dessous) En

théorie 15 gammes, en pratique 12 gammes (correspondant

aux 12 demi tons) Contrairement aux musiques tonales que nous venons de décrires, sont modales les autres musiques y compris les modes majeurs ou mineurs.

Voici un excellent site pour voir et entendre toutes les gammes |

Les

modes que nous allons examiner permettent d'expérimenter diverses

combinaisons de tons et demi-tons et de colorer ainsi la musique de nos

modes occidentaux majeurs et mineurs avec des notes altérées

de façon systématique.

Il existe de nombreux modes musicaux et presque autant de définitions.

Pour rester simple, nous distinguerons:

- les modes harmoniques naturels et leurs dérivés du mineur

mélodique ascendant,

- les modes ethniques, pour ne pas dire exotiques.

En Europe, la musique

du moyen-âge et de la Renaissance était fondée sur

l'utilisation de ces modes.

La

musique modale fut ensuite abandonnée pendant plusieurs siècles,

laissant la place à la musique tonale

construite uniquement sur deux de ces modes : majeur

et mineur.

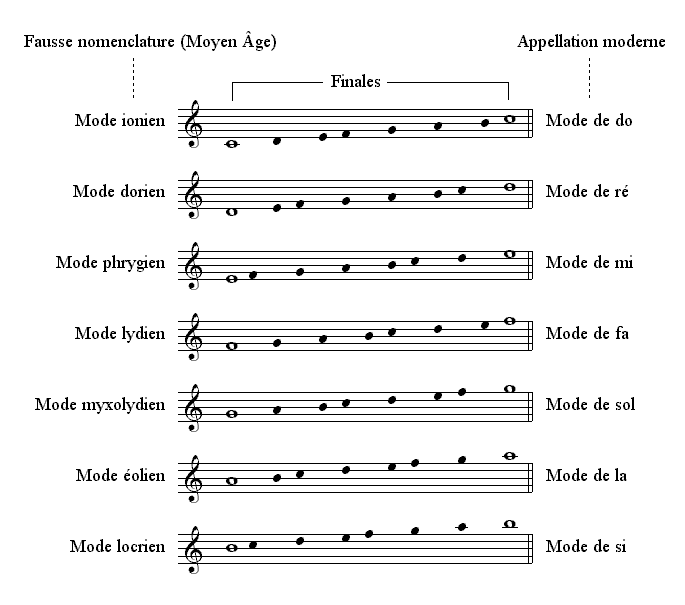

Les Modes naturels

sont construits à partir de chaque note

de la gamme majeure naturelle.

Encore appelés modes grecs, ou ecclésiastiques

(puis grégoriens à la fin du XIX e siècle), ils sont

dénommés : mode de DO, de RE, etc., ou encore mode ionien,

dorien, phrygien, (voir schéma ci-contre).

Chaque

mode a une sonorité qui lui est propre, un caractère, du

par sa tonique et par les intervalles qui la séparent des autres

notes.

Le mode de DO est

: Gai et guerrier, Obscur et triste

Le mode de RE est Joyeux et très guerrier, Grave et dévot

Le mode de MIb est Cruel et dur Horrible, affreux

Le mode de MI est Querelleur et criard, Efféminé, amoureux

et plaintif

Le mode de FA est Furieux et emporté, Obscur et plaintif

Le mode de SOL est Doucement joyeux, Sérieux et magnifique

Le mode de LA est Joyeux et champêtre, Tendre et plaintif

Le mode de SIb est Magnifique et joyeux, Obscur et terrible

le mode de SI est Dur et plaintif, Solitaire et mélancolique

Sur ce tableau, le mode de Do ou Ionien correspond au mode Majeur, le

mode le La ou Eolien correspond au mode mineur.

À la

fin du XIXe siècle, cette pratique est agrémentée

d'autres modes, créés ou inspirés des musiques traditionnelles

extra-européennes.

Restons en la, c'est déjà pas mal de choses à assimiler.

En fait "les modes" sont

un plus vaste domaine, voir

le site

Trouver la tonalité d'un

morceau (assez simple) grâce au solfège :

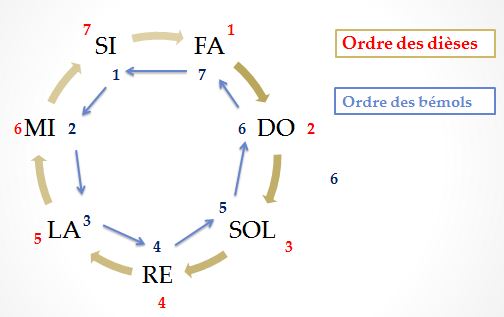

Nous venons de le voir Il y a 3 types d’armures

(ou armatures) :

Selon l'armature dans le tableau (ci dessus) on retrouve les deux tonalités

éligibles de caractère majeur ou mineur

Lorsqu'on ne connait pas le tableau par coeur on a recours à l'ordre

des dièses et des bémols

à apprendre par coeur

à apprendre par coeur

Si

l'armature est avec :

Dièse(s): Prendre

le dernier dièse et ajouter 1/2 ton (ex:

2# = fa#do# alors on est en Ré maj ou Sim)

Bémol(s): Prendre l’avant

dernier bémol (ex: 3b = sib mib lab alors on est en Mib maj

ou Dom)

Vierge: On est en Do Majeur ou La

mineur

Et maintenant trancher entre tonalité majeure et mineure, pour

cela regardez la première et la dernière note du morceau.

Très souvent la dernière note est la fondamentale . Ex pas

d'altération on doit choisir majeur ou mineur, si la dernière

note est do on est en Do majeur, si la dernière note est la on

est en La mineur.

(Mais attention à l'intérieur d'un morceau ou d'une mélodie

on peut passer de majeur et mineur ou l'inverse durant quelques notes

ou mesures, il faudra décoder quant on en saura plus sur l'harmonisation).

Trouver

la tonalité d’un morceau par analyse

Cependant, cette technique n’est pas infaillible,

et il parfois mieux de se référer à l’analyse

des accords pour trouver la tonalité du morceau.

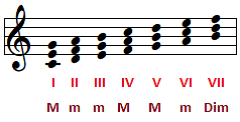

1) Chercher l’accord diminué

Si on prend une gamme pour l’harmoniser (c’est

à dire construire des accords à partir de cette gamme),

puis que par la suite on analyse la nature des accords obtenus, on se

rend compte que quelle que soit la gamme choisis, la nature des accords

ne changera pas.

Exemple : On prend la gamme de Do Majeur

et on construit des accords à partir de cette gamme.

On analyse ensuite la nature

des accords obtenus : Le premier accord se trouve être un accord

majeur, le deuxième accord, un accord mineur… Et bien figurez-vous

que cette structure ne changera jamais et ce, quel que soit le nom de

gamme choisit. C’est-à-dire que même si vous prenez

une gamme de Fa# Majeur, le 6ème degré

de cette gamme sera un accord mineur et le

degré VII sera un accord diminué.

Faire ce même travail avec la gamme de Do mineur, le

2 ième degré de cette gamme sera un accord diminué

et ...

Schéma bilan :

Nature des accords d’une gamme majeure : ![]()

Nature des accords d’une gamme mineure : ![]()

Maintenant que vous savez que cette structure est fixe, vous vous

rendez compte qu’il n’y a qu’un seul

accord diminué par gamme. Retrouver

l’accord diminué d’un morceau, c’est donc retrouver

à coup sur la gamme dont il provient et donc par déduction

sa tonalité.

Vous savez donc que si vous repérez

un accord diminué dans un morceau, cet accord sera soit

l’accord du deuxième degré d’une gamme mineure,

soit l’accord du septième degré d’une gamme majeure.

Pour pouvoir trancher entre les deux tonalités, il vous suffit

tout comme je vous l’ai expliqué dans mon point précédend’analyser

le premier et le dernier accord du morceau.

2) Relever et analyser

les accords

Maintenant, si aucune des techniques précédentes

ne vous a permis de déterminer la tonalité du morceau, il

ne vous reste plus qu’à analyser les accords de ce morceau.

Pour ce faire, relevez chaque accord que vous trouverez puis demandez-vous

simplement de quelle gamme peuvent-ils provenir. C’est en fait le

strict inverse de ce qu’on a fait précédemment : au

lieu de construire les accords à partir de la gamme et de la tonalité,

on va définir la tonalité à partir des accords.

Il ne vous reste donc plus qu’à relever tous les accords du morceau, de les classer à la suite, puis de retrouver leur gamme d’origine (et donc leur tonalité) grâce à l’aide du tableau récapitulatif ci-dessus. En effet, si vous remarquez par exemple des accords avec uniquement les Fa et les Do qui sont dièses, alors cela signifie que l’on a 2# à la clé et que l’on est soit en Ré Majeur, soit en Si Mineur. Un coup d’œil aux accords et à la partition vous permettra ainsi de trancher définitivement pour la bonne tonalité.